Осень в этом году как-то сразу заявила свои права: задождило, похолодало. И вот вчера очередной субтропический ливень застал нас в Имеретинке.

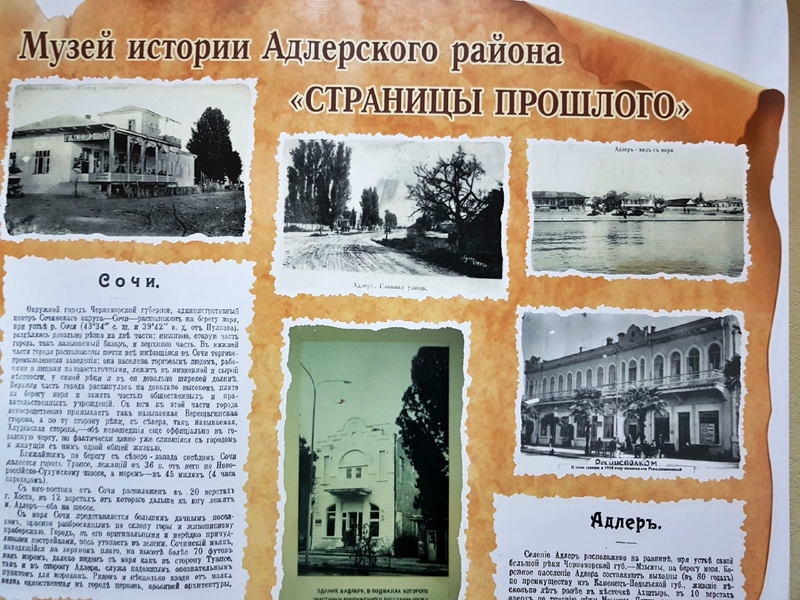

Можно было пойти в магазин, закупить винишка продуктов, чтобы скоротать дождливый вечер… Но мы сделали интеллектуальный финт — решили сходить в Музей истории Адлерского района г.Сочи. Он как раз оказался поблизости. Большинство туристов, отдыхая на пляжах Имеретинки, вряд ли заглядывали в это красивое старое здание с колоннами на ул.Таврическая.

На осмотр музейной экспозиции у нас было всего полчаса — музей заканчивал работу в 18:00. Но и за это время мы успели обогатить свои познания в истории Адлерского района г.Сочи.

Рассказываем, что увидели и узнали в музее.

Музей истории Адлерского района: туристам на заметку

Где находится музей, цена билетов, время работы

Сначала немного общей информации:

- Музей был открыт 1 сентября 1989 г.

- Находится по адресу Таврическая, 9.

- Работает с 10 до 18 часов, без выходных.

- Билет стоит 50 руб.(если будете осматривать самостоятельно) или 150 руб. (если нужно сопровождение экскурсовода)

Что мы увидели

Перед посещением музея, успеваю прочитать где-то в интеренете следующее:

Площадь учреждения составляет около 250 м² и включает в себя пять залов, три кабинета и хранилище.

Нет, друзья, никаких пяти залов в музее сейчас, увы, не наблюдается. Музей занимает один зал и (почему-то! ) коридор второго этажа. Такое ощущение, что музей потихоньку выживают из занимаемых площадей… Оно и понятно: цены на квадратные метры в Сочи (а тем более в Сириусе, куда сейчас приписан район Имеретинки) потеряли связь в реальными доходами в городе. И боюсь, если кто-то влиятельный не возьмёт музей под своё спонсорское крыло, то через пару лет вы можете и не найти его в этом здании…

Так что, если вы интересуетесь историей Сочи и Адлера, то посещение музея будет хорошей идеей.

Ещё в коридоре мы увидели стенд, посвящённый древним временам. Сначала неандертальцы, затем кроманьонцы — вот так выглядели первые коренные сочинцы:

А жили они в местных горах, в пещерах. И да, самая большая стоянка древних людей — это та, что была найдна в Ахштырской пещере.

Статья по теме: Ахштырская пещера: как добраться и что можно увидеть

А вот и зубы тех самых пещерных медведей, про которых я рассказываю в этой статье:

Тогдашние обитатели местных пещер охотились в основном на огромного пещерного медведя. Но в тот же период зарождается и рыболовство. Исследователи полагают, что древние охотники изготовляли себе оружие из дерева, каменные же орудия использовали в домашнем хозяйстве для обработки продуктов охоты и собирательства

Плавно переносимся во времена античности. Судя по скоплениям соответствующих находок, населенные пункты в это время располагались в устье реки Мамайки и вдоль морского побережья, в междуречье Кудепсты, Мзымты и Псоу. Находки в зоне между устьями рек Кудепсты, Мзымты и Псоу включают обломки амфор, ам-форисков — сосудов для благовоний, кубков-канфаров, кувшинов, краснолаковых тарелок, чернолаковой, простой античной и местной посуды:

Эти находки позволяют судить как о торговых связях, так и о местной культуре. В трудах многих античных авторов (Геродот, Ксенофонт, Аристотель, Гераклид Лемб, Помпоний Мела) рассказывается о том, что в IV—I вв. до н. э. Северо-Восточное Причерноморье было заселено родственными племенами, известными под собирательным термином «гениохи».

Крупнейший античный географ Страбон характеризует их так: «… живут морским разбоем, для чего имеют небольшие, узкие и легкие ладьи, вмещающие около 25 человек и редко могущие принять 30; эллины называют их камарами… Выходя в море на своих камарах и нападая то на грузовые суда, то на какую-нибудь местность и даже город, они господствуют на море… Возвращаясь в родные места, они за неимением стоянок взваливают свои камары на плечи и уносят в леса, в которых и живут, обрабатывая скудную почву». Важную роль играли скотоводство и охота, о чем тот же автор сообщает: «Одни из них занимают вершины гор, другие живут под открытым небом в ущельях, питаясь… звериным мясом, дикорастущими плодами и молоком».

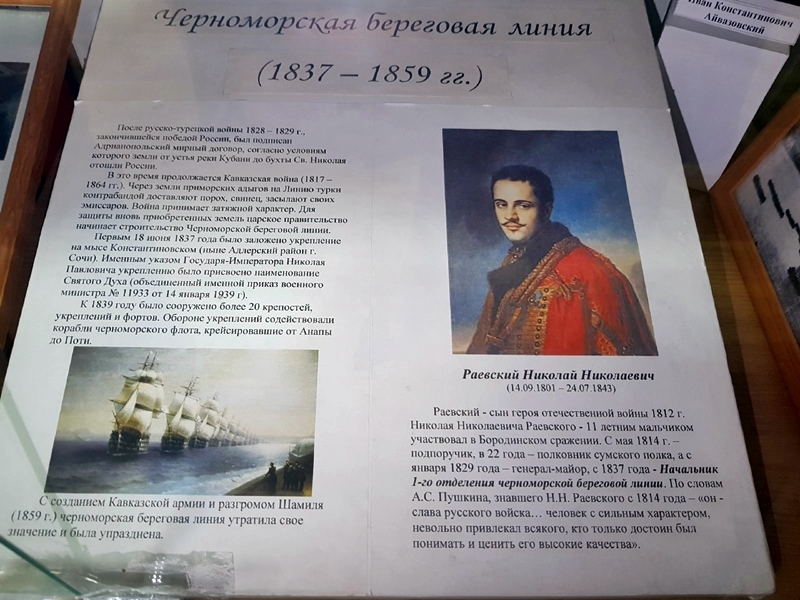

Следующий стенд посвящён уже событиям 19 столетия, когда после окончания русско-турецкой войны 1828-1829 гг. Российская империя получила всю Черноморскую береговую линию.

Для укрепления государственности и предотвращения интервенции Британской и Османской империй, начались постройки многочисленных оборонительных фортов.

Именно так в 1839г. на правом берегу реки Мзымта, в 100 метрах от берега моря появляется форт Святого Духа — прародитель современного Адлера. Форт имел правильную пятиконечную форму, с диаметром крепостного двора 100 м, с пятью выступавшими на 25 метров бастионами, на каждом из которых имелось по три крепостных орудия. Стены укрепления были выполнены из камня – ракушечника привезенного из Керчи.

То есть форт располагался примерно там, где сейчас находится сквер им.Бестужева-Марлинского. Но увы, друзья, не ищите там остатков крепостной стены — не найдёте. Когда в 1853 г. началась Крымская война, было принято решение о демонтаже Черноморской береговой линии — на Кавказе было уже относительно спокойно. А вот в Крыму требовалось военное подкрепление. Поэтому большинство местных гарнизонов перекинули в Новороссийск, а форт Св. Духа взорвали.

Зато сквер получил своё название как раз в честь одного из участников тех событий — декабриста Александра Бестужева-Марлинского. О нём в музее тоже имеется отдельная полочка с документами:

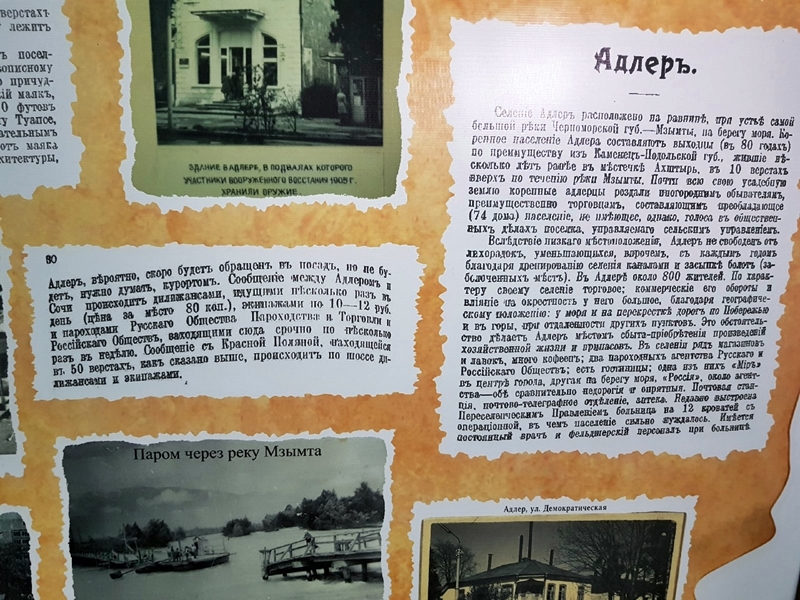

Ещё один интересный коллаж в витрине привлёк моё внимание. Здесь можно прочитать интересные сведения о том, что происходило в Адлере в конце 19 века:

Если вам плохо виден текст документа, то подскажу: в Адлере в это время ещё страдают от малярии, землю у местных активно скупают иногородние обыватели, а сам Адлер является центром торговли между жителями региона.

Мне даже стало немного смешно: если в этом тексте поменять малярию на ротовирус, то мы получим практически современное описание Адлера ;-)

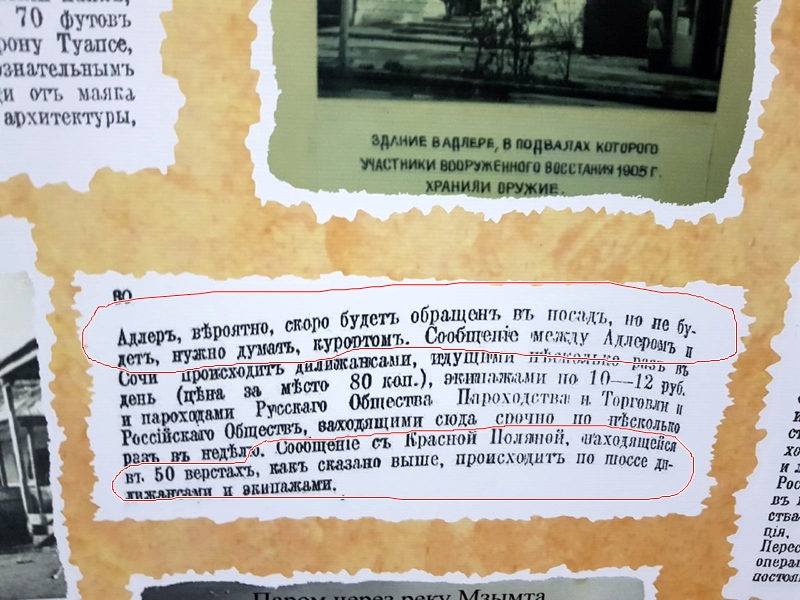

Но самая занимательная строчка в этом документе, на мой взгляд, вот эта (обведена красным):

Адлер, вероятно, скоро будет обращён в Посад, но не будет, нужно думать, курортом.

Представляете, как удивился бы автор этих строк, увидев сегодняшний Адлер!? Бесчисленные гостиницы, кафе и столовые, развлекательные и тороговые ряды — и всё это для туристов! Подробнее про Адлер как место для отдыха я рассказываю здесь: Адлер для туристов: отели, пляжи, достопримечательности, обзор с фото

А вот ещё один занимательный фотоколлаж — Лебединое озеро и дача Драчевского:

Те из вас, кто был в парке Южные культуры, должны узнать это место:

Подробнее про историю создания парка господином Драчевским я рассказываю вот в этой статье: Парк Южные культуры, Адлер: место с историей

Значительная часть экспозиции показывает историю переселенчества — когда на земли, отвоёванные у черкесов в результате Кавказской войны, хлынул поток переселенцев со всех концов России и даже из сопредельных государств:

Эти представители разных народностей, тесно переплетаясь экономически, стали активно осваивать территорию Адлерского района.

Современные посёлки Молдовка и Весёлое, входящие в Адлерский район, были основаны молдаванскими переселенцами в 1869 г. Первопоселенцами селения Ахштырь стали преимущественно украинцы – выходцы из Херсонской, Бессарабской и Подольской губерний.

Также в музее вы увидите фотографии армянских, эстонских, немецких и других переселенцев.

Ну, и подбираемся потихоньку ко временам СССР.

Вот этот стенд посвящен созданию в Адлере военного аэродрома, который построили в самом начале войны, летом 1941 г. за 50 (!) дней, силами женщин и стариков (мужики все уже на фронт ушли):

Также вы узнаете, как курортный Адлер пережил военное время, превратившись в один большой госпиталь.

Ну, а я лично не смогла пройти мимо вот этого стенда — с рыбой и морепродуктами:

Сейчас мало кто из туристов знает, что на территории Адлера в советское время был крупный рыбозавод. Здесь закатывали рыбные консервы, производили креветочное масло, жарили и коптили барабулю, бычки, ставриду. Далее фасовали всё это в яркую упаковку и отправляли по рыбным магазинам.

Глаза разбегаются от такого изобилия, правда?

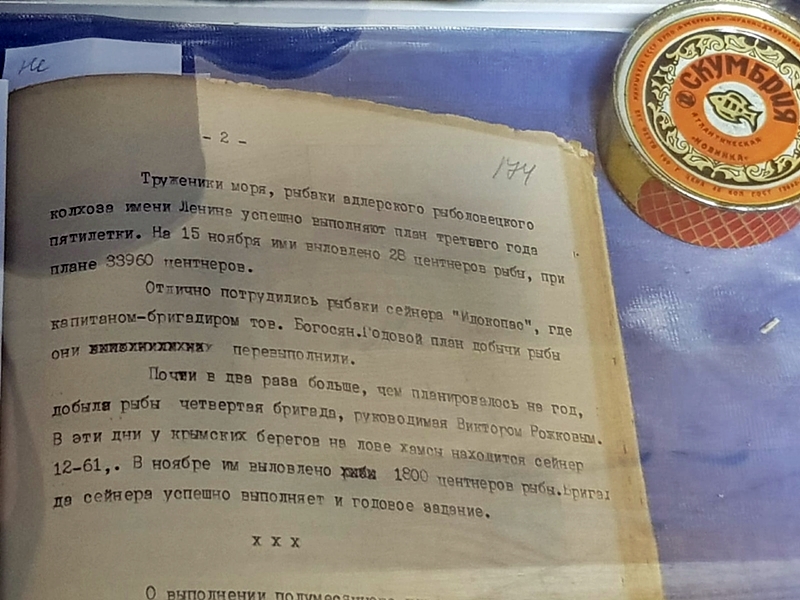

С одной стороны, надо бы порадоваться, что ещё полвека назад в наших магазинах было такое разнообразие черноморской рыбки. А с другой — натыкаюсь здесь же, в витрине, на вот такой документ:

Тут невольно задумаешься: не эти ли самые » перевыполнения» годового плана привели к истощению рыбных ресурсов в Чёрном море? И кроме рапанов и барабули (причём по каким-то драконовским ценам) ничего мы в местных магазинах уже не купим…

Хотя нет, до сих пор живо в Адлере форелеводческое хозяйство — Форелевое хозяйство в Адлере: как рыба в воде

И хотя бы форель местная нас продолжает радовать своим нежным вкусом.

Так, что ещё интересного в музее?

Да, чуть не забыла про чайную экспозицию (немного бедноватую, на мой взгляд, но что уж есть..)

Краснодарский чай — ещё один местный бренд. 80 лет назад в Сочи был основан Адлерский чайный совхоз. Полузаброшенные плантации находятся в районе села Орел-Изумруд. Сегодня это название большого спального района. Однако чай на курорте продолжают выращивать, и чайные плантации понемногу восстанавливаются. Список локаций ищите вот в этой статье: Как выглядят чайные плантации Сочи: обзор с фото

И напоследок вот такая милота — стенд с фотооткрытками, на которых запечатлён Сочи в доперестроечную и доолимпийскую эпоху:

Глядя на них, можно долго (и чисто по-стариковски) сокрушаться о том, какими свободными были улицы и широкими пляжи, какими красивыми — здания, каким зелёным и уютным казался город без нагромождения высоток и скопления автомобилей… Но музей уже закрывался. И потому делаю на память фото — и мы идём на выход.

Вот такой исторический экскурс в славное прошлое Адлерского района мы успели совершить всего за полчаса. Думаю, если вы не особо сильны в истории этих мест, лучше взять билет с экскурсией.

Ну, а для нас эта экспозиция стала ещё одним хорошим пособием по истории нашего славного курорта. Теперь наши экскурсии по Сочи станут ещё интереснее. А забронировать их можно, написав нам в Инстаграм.

Не буду рекомендовать посетить музей всем и каждому, но если у вас есть интерес к истории или вы также будете застигнуты ливнем в этом районе — то сходите в Музей истории Адлерского района. Потратите совсем немного времени и денег. Зато потом на пляже будете рассказывать соседям, кто раньше жил на этом берегу и чем занимался, когда был построен Адлерский маяк и какие плантации огурцов и чая были на месте вашего гостевого дома…

На этом буду заканчивать. Адекватные комментарии приветствуются.

До встречи на блоге!